京东数科首席经济学家沈建光:市场竞争是对内卷最好的防范

2020年,“内卷(involution)”成为中国职场的年度热词之一。你996,我就007,拼命努力,竞争厮杀,蛋糕却没有做大,幸福感也未见提升。

在知名经济学者、现任京东集团副总裁、京东数字科技首席经济学家沈建光博士看来,缺乏竞争的市场环境是导致行业、企业出现内卷现象的根本原因。京东数科人才引进部总经理董作鹏则表示,人才是问题核心。

“内卷”这个说法在2020年的互联网行业尤其流行。脉脉最新发布的《势在人为:人才吸引力2020》报告显示,一方面,IT互联网仍是2020年人才流入最多的行业,大量中高端人才趋之若鹜;另一方面,IT互联网行业职场人的工作整体幸福度却排名倒数第三,仅高于贸易/批发/零售、农林牧渔。

不同的人,对于“内卷”的解读不同。有人认为,“低水平重复建设”之下,众多 “量变”难有“质变”,有人则建议,多元化发展是应对内卷的出路所在。

当下,宏观政策目标从单纯数字增长转向了“高质量发展”,这是解决内卷的机遇所在。业界呼唤新的“二次方增长”模式,这有别于传统“以量取胜”的增长模式,强调以数字科技作为驱动力,以“+数字科技”的深度融合模式,实现企业、行业以及社会的数字化质变,最终达致高质量发展的目标。

但是,数字化转型知易行难,大浪折戟者不在少数。数字科技与数字经济能否真正成为企业摆脱内卷,实现“二次方增长”的切口?城市、行业和企业该如何吸引数字化人才来推动数字化质变?

近日脉脉《把脉》栏目与沈建光及董作鹏深度对话,求解“内卷”的解决之道。

数字科技改造传统领域,推动行业实现高质量发展

脉脉:如今“内卷”成为一个热词,那么对于一个行业、一个公司,该如何避免“只有量变,没有质变”的情况?

沈建光:你会发现垄断性的、竞争没有这么激烈的行业,有很多内卷行为。

我之前在欧洲央行工作,每个月需要几十个人出一份100页左右的月报。一篇简单的文章,每个字句都要经过很多人看并提出修改意见。一改就是一两个星期,最后发现也没改多少。但这其中却花费了巨大的人力、物力成本。我当时明显感觉到这就是内卷行为,但是因为央行具有独占性且资源雄厚,所以有条件内卷。

我觉得互联网行业内卷现象其实不明显。我在监管、央行,投行都做过。从投行开始竞争就很激烈了,到了互联网,来京东之后,我感觉整个业态的竞争似乎比投行还要激烈。我认为激烈的竞争环境,是对内卷最好的防范。

在一个激烈竞争的环境下,如果做事没有产出、没有效率,就会在竞争市场上体现出你的不足。从经济学角度理解,市场竞争是提高效益、促进增长的重要推手,只要有竞争,所有无效的内卷行为,都会非常快的暴露出来,同时承受后果。

董作鹏:从人才角度来说,任何行业或是公司的核心都是人。我们所说的量变到质变的本质还是人的变化。

人才的量变指的是符合公司企业文化,认同这家公司愿景价值观的员工群体的集合。在有了上面所说的人才池后,就需要让优秀的员工先站出来,形成榜样的效应,带动其他员工走在正确的向前发展的大路上。

这就是人才的质变。

人才未来的发展也非常重要,这里边包括了人才的培训,以及内部晋升和轮岗的机会等等。只有让有能力的人有着带领团队冲锋在前的担当,才会有后续源源不断的人才从量变到质变的原动力。

同时,我们还非常看重年轻人的培养和发展。我们更倾向于向内部选拔高潜质“员工人才”补充关键岗位的空缺,实现人才结构的优化,从而实现企业从“增长”到“发展”的转变。这个转变不止说的是人,也说的是业务,更说的是行业,乃至整个时代。

脉脉:那么数字化转型在高质量发展中扮演什么样的角色?

沈建光:通过数字科技的手段改造传统领域,从而可以大幅提升整个中国的经济劳动生产率。

如今我们正经历着第四次革命,把数据作为生产要素的数字化革命时代。而中国是第一个提出把数据作为生产要素的国家。

数字革命时代,中国在数字科技领域巨大的发展和成就,不仅改变着中国人的生活习惯,也在提高整个产业和经济的效率,同时向全世界输出技术。

高素质数字化人才稀缺,非头部行业和城市人才引进难度大

脉脉:其实数字化、数字革命的关注点还是在人才身上。那么现在的数字化人才是否能够很好的去支撑数字化转型跟变革?

沈建光:人才问题是关键。京东数科提出TIE模式,T就是technology技术,I就是industry,就是产业的构建,E就是ecosystem,就是生态合作伙伴。而整个TIE结构光有数字化科技人才是不够的,特别是从to C服务转到to B服务,其实更需要人才结构的变化。不仅需要数字化技术的人才,还需要跟政府打交道,跟企业打交道,跟金融机构打交道的营销人员,技术解决方案人员,理解他们的需求和痛点、善于交流沟通的人才。

从这个角度来看,现在的科技公司,包括京东数科也好,更需要一个多元化的人才梯队和结构。 董作鹏:具有综合性素质的数字化人才并不多,这成为了人才制约数字化转型的瓶颈之一。在数字化变革的大背景下,产生了对高层次、稀缺的数字化人才的旺盛需求,然而劳动力市场高素质人才的结构性短缺更是加剧了企业间的人才争夺。《中国劳动力市场技能缺口研究》数据显示,目前中国高技能人才只占整体劳动力市场的5%,普通技能人才占19%,更多的则是无技能劳动者。

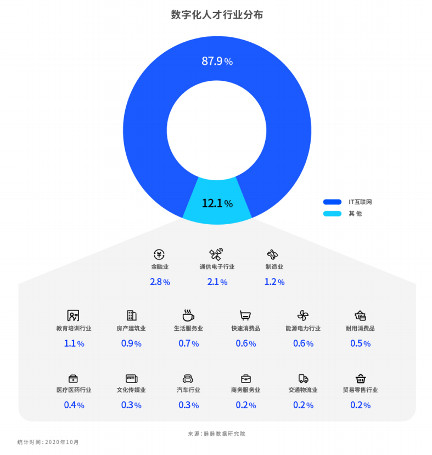

在中国,整个数字化转型都是新兴行业,如何确认我们的方向是正确的,如何切实地做好用户体验,如何针对数字化高技能人才做好培训,让他们成为复合型人才,除了他们本身的技能之外增加更多的行业know-how知识,让人才带着产品和行业思维去创新是我们更需要思考的。 脉脉:除了互联网以外,金融、通信电子跟制造业也有不少数字化人才,尤其是金融行业,成为了在2020年除互联网以外吸引数字化人才最多的行业。您认为这背后的原因是什么?

沈建光:受到疫情影响,中国2020年一季度GDP下降了6.8%,这种情况下,金融服务业还是有5%以上的增长,这说明金融服务业的数字化转型已经走在了前面位置。

如今我们可以在线上享受各种各样的金融服务,而这个过程,传统的金融机构需要大量的数字化人才去帮助他们进行数字化转型,所以很明显你刚才说的跟我这边宏观数字看到的是一模一样的。

董作鹏:现在,数字科技正在深刻影响金融行业发展。探索网点数字化转型,客户识别、服务、营销、评价等网点经营管理全流程数字化,在人工智能、大数据等新技术支撑下,产品、渠道和服务场景以更高效的自动化流程服务客户。

目前人工智能、区块链、云计算、大数据等方面的发展,使得金融行业较以往更加注重解决用户痛点、满足用户需求,提升用户体验,在精细化管理、风控能力和服务水平等加大信息化投资。

所以,数字科技人才涌向金融行业正是互联网与传统行业互相融合的印证。

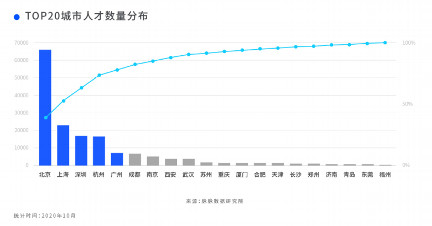

脉脉:如果从地域维度去看,我们发现北京、上海、深圳、杭州的数字化人才最多,而广州落在了杭州后面。从量上来说,广州似乎更像是第二阵营的城市了。这个结果您会觉得意外吗?

沈建光:这个倒并不意外。这些头部的互联网公司总部基本都不在广州,但杭州有。龙头企业所在的地肯定是一个人才的集散地,而且有聚居效应,人才培养效应,从而不断的强化这一优势。北上深杭都是互联网巨头的总部所在地,当然他们也能培养和聚集更多人才。

董作鹏:广州的排名跌落,不如说是长三角的崛起。我国数字人才的分布与数字经济的发达程度表现出高度一致性,京津长三角和珠三角,是输出人才最集中的三个区域。

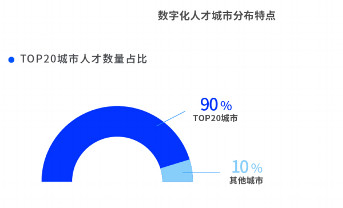

脉脉:那么在中国90%的数字化人才集中在前20个城市的现状下,非头部行业与非头部城市该如何去吸引数字化人才呢?

沈建光:中心城市是有辐射效应的,数字化本身也在解决区域隔绝问题。特别是这次疫情,很多人发现远程工作也没什么问题,所以这种分散化趋势开始显现。

像苏州、南通这种上海周边城市,也在发展智慧城市项目。可能越来越多的上海科技人才,会选择在周边城市工作。

如果城市再边远一点,引进人才会相对困难。这也跟政府运作、重视程度有关系。关键是产业政策,怎么样来形成一个产业聚集带,让更多的技术人才就近创业,而不需要跑到北上深杭去。

京东已做组织机构大调整,以人才驱动”二次方增长“

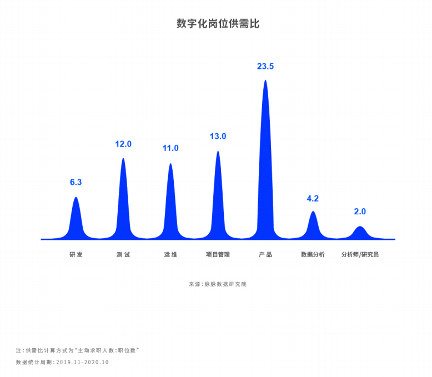

脉脉:我们的数据发现,各类数字化人才中,产品岗位就业竞争激烈,相对而言,数据分析等相关人才的竞争则小了许多,这是否意味着偏产品应用型人才已经过剩,大家越来越注重底层研发能力?

沈建光:正好相反,我觉得好的产品人才非常难得。现在各大院校都在加大资源进行基础性研究,因此基础研究人才还是比较多的。相比之下,真正懂技术,又懂客户需求和行业发展规律,能够设计出客户需要的产品的人才是稀缺的。真正好的产品设计人才,其实永远不会过剩。

董作鹏:互联网企业也的确是更注重底层研发能力。但是这并不意味着产品应用型人才已经过剩。

从当前IT互联网行业的人才招聘情况来看,当前的人才招聘更注重程序员的行业知识和综合素质,而这在产业互联网时代会越发明显。

今天的互联网已经不是一招鲜吃遍天的时代了,人才的要求已经变成了综合素质的展现,所以,无论是产品应用还是底层研发,都是互联网公司需要的。

脉脉:一个能够吸引创新人才,以人才驱动二次方增长的公司,在组织建设上有什么当务之急的问题需要解决?

董作鹏:今年疫情在全球的大规模爆发,对经济产生了巨大的影响。要在疫情的大背景下实现人才驱动的二次方增长,组织建设上一定要适应时代。

优秀的人才是没有办法被雇佣的,更多的是彼此的合作关系的建立,所以我们希望可以用我们更加扁平和有发展空间的组织建设吸引更多的优秀人才。

京东数科在今年做了组织架构上的大调整,我们首先想到的是客户。我们要用我们的解决方案,帮助客户,以及客户的客户,全方位使用我们的数字科技能力,实现高质量的增长;

其次是保证我们聚拢起来一批对行业有深度理解力和解决方案能力的专业人才,在每个行业有强大的know-how。

我们的组织架构希望可以成为一个面向各行业客户的开放生态。同时,基于开放平台,也将打造京东数科独特的服务模式和商业模式。

可以从我们调整的组织架构中看出,不管组织架构怎么改变,京东数科是面向客户服务,同时鼓励人才创新的。

脉脉:那么在您看来,一家企业该如何更好地吸引和培养复合型人才?是否还是需要靠经验累积?

董作鹏:复合型人才不能单纯地靠经验累积来发展,这需要公司和员工共同的努力。

首先我们需要有一个适合人才培育的组织建设。

其次,需要一个能让复合型人才多方面施展的舞台。比如京东数科会把全部空缺的和新产生的二、三级部门负责人岗位开放出来,采用公开竞聘上岗的机制。让真正有能力,有行业视野的人走到领导者的岗位上去。

最后,没有比轮岗更适合复合型人才发展的机制了。京东数科就推出了大范围的轮岗机制。在青藤的基础上,推出更多的人才池计划。进入不同人才池计划的员工,会通过公司匹配的培养机制提高自己的能力,承担更大的职责,做的好的人会进入更上一层的人才池。

脉脉:新锐年轻力量往往是一个组织里的创新源泉,如何帮助年轻人实现可持续的职业发展,而不仅仅是吃青春饭?

董作鹏:京东数科这些年一直致力于给人才好的发展土壤,给人才提供施展才华的舞台,在众多的人才培养计划和历练中,已经涌现出很多优秀的骨干力量。

比如,2019年,我们成立了数科技术人才委员会,专注技术人才的发展和技术文化的打造。委员会推出了公开透明的技术人才任职资格标准,还举办了数科首届黑客马拉松创新大赛,有几百个各个领域的技术创新项目参与大赛。这次大赛里的很多项目,后续发表了论文、申请了发明专利;很多创新项目都在业务部门孵化落地,成为新的业务。大赛中崭露头角的41位优秀的技术人才,得到了嘉奖和晋升。

再比如,2019年,公司专为核心的年轻人才成立了青藤计划人才池。截止目前,青藤人才池内有619位优秀的年轻人才,公司和各部门为这些年轻人提供了专门的培养和交流机会,也有意识的让这些年轻人承担更多的职责。

在各种人才发展和培养机制下,2019年初,京东数科85后的总监是28位,现在(编者注:截至2020年11月,下同)已经有71位,其中91%都是内部晋升上来的;2019年初,数科90后的经理层有284人,现在已有906人,其中73%是内部晋升的。在2019年所有的晋升里面,破格和跨职级晋升的,有61人。在2019年当年,青藤人才有499位获得了晋升,其中有20人跳级晋升。

我们坚信,年轻人就是未来,我们坚信,只要立正心、怀远见、我们所做的一切,都将成为历史中的好故事。我们会告诉历史,我们不只来过,我们改变过;我们的改变,也会成为这个世界的改变。

-----------------------------------------

(市场有风险,投资交易需谨慎。据此投资交易,风险自担。)